А.Г.ЗОТКИН, канд.техн. наук ( Иркутский государственный технический ун-т), Влияние расхода цемента на эффективность минеральных добавок в бетоне

Эффективность минеральных добавок (МД) в бетоне принято оценивать по их прочностному эффекту или характеристикам, рассчитанным на его основе. Наиболее информативной из них является коэффициент эффективности (Кэ) [1]. В литературе отмечаются недостатки зависимость его величины не только от характеристик МД, но и от ряда других факторов (расходов цемента и добавки, вида цемента и т.д.). Но они присущи и другим характеристикам МД, так как первопричиной является влияние этих факторов на прочностной эффект добавок. Для практики применения МД в бетоне наиболее важным из них является расход цемента. В то же время характер этого влияния остается неясным. Для основной МД в бетоны - низкокальциевой золы ТЭС наблюдается как уменьшение [2,3,4], так и увеличение [5,6,7] прочностного эффекта и Kg с ростом расхода цемента. Такие же противоречивые результаты характерны и для микрокремнезема [8].

Целью данной работы явилось изучение факторов, влияющих на рассматриваемую зависимость и выявление причин, могущих изменить ее характер, в основном путем анализа литературных данных. При этом Кэ рассматривался не только как характеристика МД, но и как показатель, позволяющий количественно сопоставлять их прочностные эффекты в бетонах с различными расходами цемента, полученные в разных исследованиях. Возможности такого анализа были расширены благодаря методике расчета Kg, основанной на его «прочностной» интерпретации [9]. При этом ограничились результатами исследований бетонов с низкокальциевыми золами ТЭС.

В качестве основной характеристики зол принята дисперсность, оцениваемая по остатку на сите с отверстиями45мкм (далее-зерна > 45 мкм). Как известно, именно дисперсностью определяются другие важные свойства зол, такие как водопотребность, пуццоланическая активность, потери при прокаливании, и именно с ней в наибольшей степени коррелирует прочностной эффект зол. Следует отметить, что золы являются единственной МД, водопотребность которой снижается с уменьшением размеров частиц. Золы нормальной (т.е. не повышающей водопотребности бетонных смесей) или пониженной водопотребности обычно имеют зерен > 45 мкм менее 30-35% [10].

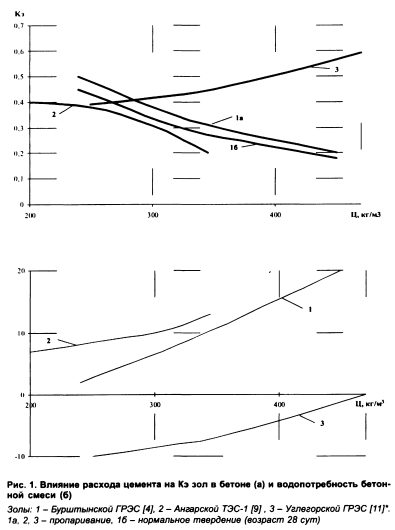

Один из факторов, влияющих на рассматриваемую зависимость, достаточно ясен: различное влияние зол на водопотребностъ бетонной смеси. При этом «загущающее» действие зол незначительно при низких расходах цемента (когда в исходной смеси дефицит дисперсных частиц) и прогрессивно возрастает с его повышением. Это и приводит к снижению прочностного эффекта зол и Кэ с ростом расхода цемента. Такая зависимость наблюдалась в ряде отечественных исследований [4.9J (рис.1). В то же время для золы, пластифицирующей бетонную смесь, Кэ увеличивался с ростом расхода цемента [11] . Но снижение водопотребности при этом уменьшалось (см. рис. 1), а рост Кэ происходил, по-видимому, под воздействием других факторов.

Применение зол, не повышающих водопотребности бетонных смесей, является мировой практикой. Поэтому в дальнейшем рассматривали только результаты исследований с такими золами. Использованы данные различных публикаций, полученные на портландцементах, эквивалентных российским маркам 400, 500 или БТЦ. В связи с тем, что Кэ снижается с ростом содержания МД, выбирались невысокие и по возможности близкие дозировки зол, обычно 0,2-0,3 от массы цемента. Возраст испытаний бетона - 28 сут при нормальном твердении. В тех случаях, когда в публикациях приведены только прочностные эффекты зол, Кэ рассчитывался либо по обычной методике [1], либо, если данных для этого было недостаточно, способом, основанном на его «прочностной» интерпретации [9].

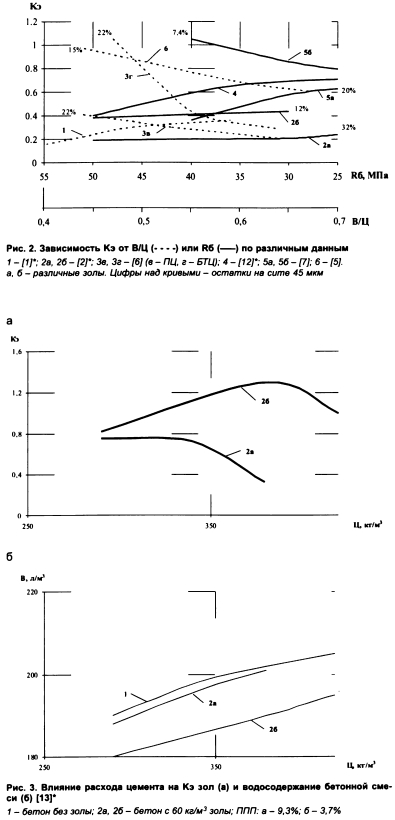

Полученные зависимости приведены на рис.2. В связи с тем, что в качестве параметров состава обычно приводятся В/Ц или прочность бетона, эти величины использованы в качестве эквивалента расхода цемента и отложены на двух горизонтальных осях. Полного соответствия между осями нет, но выявлению тенденции изменения Кэ с ростом расхода цемента это не препятствует. Большая часть зависимостей получена при постоянном водо- содержании смесей.

Некоторые исследователи настаивают только на одном характере рассматриваемой зависимости [5,6]. Но в связи с большим количеством экспериментальных подтверждений, в том числе представленных на рис.2, можно предполагать, что она может быть как положительной, так и отрицательной. Более того, оба характера зависимости наблюдались и в рамках отдельных исследований. Один из таких результатов уже представлен на рис. 2 (кривые 5а и 56), другой приведен на рис.З [13]. В этом случае водопонижающее действие золы б было близким при разных расходах цемента и не могло влиять на характер изучаемой зависимости.

Из рис. 2, 3 следуют два вывода:

1. Золы, не повышающие водопотребности бетонных смесей, могут иметь как положительный, так и отрицательный характер зависимости Kg от расхода цемента (или В/Ц, или R6);

2. При низких расходах цемента золы разной дисперсности значительно меньше отличаются по эффективности, чем при его высоких расходах (это следует и из рис. 1).

Как известно, влияние активных МД и, в частности, зол на прочность бетона объясняется наряду с изменением водопотребности смесей их пуццолановым и микронаполняющим эффектами. В то время как первый хорошо изучен, природа микронаполняющего эффекта (который принято изучать в «чистом» виде на инертных МД) достаточно четко не объяснена. Если не принимать во внимание ускорение гидратации цемента, проявляющееся в основном в раннем возрасте, в качестве объяснения чаще всего предлагается заполнение МД промежутков между зернами и улучшение микрогранулометрии вяжущего или смеси вяжущего и песка. Но эффект микронаполнителя проявляется при любых сочетаниях дисперсностей цемента и МД, в том числе при их идентичных зерновых составах. Поэтому его основой следует все-таки считать физическое наполнение цементного камня: рост концентрации твердых частиц и снижение пористости [14].

В области низких расходов цемента дополнительно улучшается зерновой состав цементно-песчаной составляющей (в связи с явным дефицитом дисперсных частиц в исходной смеси) и уменьшается расслоение, что делает общий микронаполняющий эффект в этом случае наибольшим. Характеристики МД при этом имеют наименьшее значение, что было отмечено выше для зол. С ростом расхода цемента две последние составляющие постепенно уменьшаются, что приводит к снижению микронаполняющего эффекта, величина которого определяется теперь физическим наполнением цементного камня. Будет ли он усилен улучшением микрогранулометрии вяжущего, зависит от зерновых составов цемента и МД.

В области высоких расходов цемента микронаполняющий эффект исчезает. Как известно, при расходах цемента 400-500 кг/м3 бетона достигается его наилучшее использование (минимальный расход на единицу прочности). Это же наблюдается и для смесей цемента с МД [14], что позволяет говорить об оптимальном расходе дисперсных частиц в бетоне. Дальнейшее увеличение расхода цемента имеет меньший прочностной эффект, а введение микронаполнителей вызывает снижение прочности.

Пуццолановая реакция приводит к трансформации Са(ОН)2 в высокодисперсные гидросиликаты и уменьшению размеров пор [5]. Но при постоянном составе вяжущего (зола: цемент) эти явления одинаковы в бетонах с разным расходом цемента. Следствием пуццола новой реакции является улучшение сцепления с заполнителями, поверхность которых в цементных бетонах покрыта преимущественно кристаллами Са(ОН)2 и снижение пористости контактной зоны [15] - и это является первым фактором, который мог бы объяснить повышение Кэзол с ростом расхода цемента, в связи с возрастающей ролью сцепления для бетонов повышенной прочности. В двух работах, где наблюдалось увеличение Кэ с ростом расхода цемента, в качестве объяснения приводится повышение концентрации растворимых щелочей цемента в жидкой фазе при снижении В/Ц, что увеличивает скорость растворения зольного стекла и пуццолановой реакции [5,6]. Но этот же эффект, хотя и в значительно меньшей степени, наблюдался и при комбинации зол со шлакопортландцементами, что уже трудно объяснить приведенными выше соображениями. Следует учитывать, что пуццолановая реакция зол до 28 сут ограничена, а основной ее объем приходится на возраст 30-90 сут [5]. Поэтому вряд ли эти факторы или какие-либо другие проявления пуццолановой реакции могут избирательно и столь резко (см. рис.2) менять характер зависимости Кэ от расхода цемента, задаваемый микронаполняющим действием зол.

Еще одним фактором, способным как-то объяснить обсуждаемый эффект, можно считать дефлокулирующее действие мельчайших фракций золы на цемент [16]. Разумеется, возникает вопрос, почему оно проявляется избирательно. Возможно, основную роль в этом могут играть сверхмелкие зерна, например < 1 мкм. Таких зерен в дисперсных золах может быть 2-8% [17]. Сообщается о «пике» содержания в некоторых золах частиц порядка 0,16 мкм (в одной из них - примерно 1,5%) [16].

В итоге можно утверждать, что хотя дисперсность зол для бетона является их важнейшей характеристикой, золы достаточно высокой дисперсности могут существенно отличаться по эффективности, особенно при высоких расходах цемента в бетоне. Из рис.2 видно, что три золы с остатком на сите 45 мкм 7,4; 15 и 22% имели в этом случае Кэ порядка 1, а золы близкой дисперсности (12, 20 и 22%) - Кэ порядка 0,4. Именно это различие меняет характер зависимости Кэ от расхода цемента, приводя исследователей к противоположным выводам. Известные механизмы прочностных эффектов зол или взаимодействия их с цементами не позволяют его объяснить.

Целесообразность применяемых способов проектирования составов и расчета прочности бетона с золой: нормирование одного значения К, для всех зол [5], расчетное определение эффекта зол в зависимости от их дисперсности [18] или экспериментальное установление прочностного эффекта.(или К,) для каждой золы [3] или комбинации золы и цемента в зависимости от расхода последнего заслуживает дальнейшего обсуждения с учетом неоднозначной зависимости эффективности зол от расхода цемента в бетоне.

Бетон и железобетон, 2006 №3