Ю.А. Попов, др. техн. наук, проф. Управляемые режимы тепловой обработки бетона

Разработанная в НГАСУ (Сибстрин) системная классификация методов зимнего бетонирования монолитных строительных конструкций позволила четко определить область эффективного применения различных групп методов (прогревных и беспрогревных), в том числе область пересечения методов различных групп в зависимости от модуля поверхности конкретной конструкции. При этом особое внимание уделено прогревным методам при модуле поверхности бетонируемых конструкций Мп=6-15 м1. Причины этого: 1) наибольшее число монолитных конструкций в составе жилых и гражданских зданий (с монолитным несущим каркасом, в монолитном исполнении в целом и др.) относятся к среднемассивным; 2) исследованиями ЦНИИОМТП Госстроя России[1] доказано,что, во- первых, именно прогревные методы обеспечивают гарантированно высокое качество зимнего бетонирования; во-вторых, разработанный и широко апробированный этим институтом метод прогрева электрическими нагревательными проводами (находящий в настоящее время массовое применение на строительных объектах в г. Новосибирске) наиболее технологичен, легко практически реализуем силами самих строительных организаций, имеет явные преимущества перед другими электропрогревными методами (например, перед электродным или индукционным прогревом), в том числе по технико-экономическим показателям.

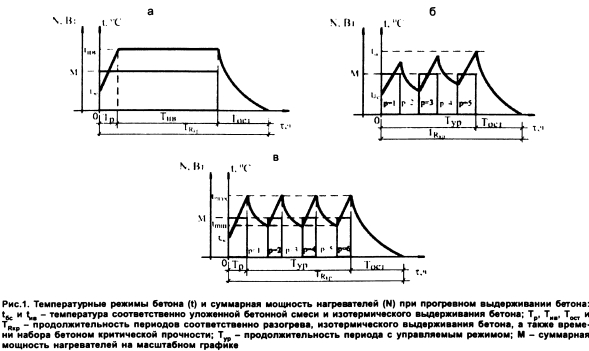

Как известно, действующие нормативные документы, регламентирующие зимнее бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций, при применении прогревных методов предусматривают только непрерывный режим работы нагревателей при изотермическом выдерживании бетона (рис. 1, а).

Математическая формализация режима непрерывного прогрева с изотермическим выдерживанием бетона такова:

В НГАСУ (Сибстрин) проведен анализ научной базы, на основании которой разработаны регламентации действующих СНиП [2-5 и др.]. Установлено, что все существующие методы расчетного обоснования режимов тепловой обработки бетона условно можно разделить на две группы: методы, основанные на интегральном учете теплового баланса бетона, и методы, основанные на аналитическом решении краевых задач. При этом методами как первой, так и второй из указанных групп невозможно обосновать управляемые режимы тепловой обработки бетона (в первом случае именно интегрального учета теплового баланса, во втором - из-за необходимости введения большого количества принципиально важных допущений, существенно снижающих точность получаемых результатов).

Представителями научной школы НГАСУ (Сибстрин) [3,4] научно обоснован прерывный режим тепловой обработки с заданной продолжительностью периодов включения- выключения нагревателей(рис. 1, б). Математическая формализация такого режима:

Реализация такого режима на строительных объектах в Новосибирске позволила (с документальным подтверждением) снизить удельные энергозатраты на прогрев бетона на 25% при зимнем бетонировании монолитных конструкций призматической формы (за счет полезного использования тепловой инерции бетона в периоды выключения нагревателей) и на 40% при зимнем бетонировании типовых кустов буронабивных свай (дополнительное энергосбережение на 15% объясняется количественным учетом взаимного теплового влияния буронабивных свай в составе типовых кустов). В апреле 2004 г. разработанная технология была удостоена Золотой медали Сибирской ярмарки (г. Новосибирск).

Еще большие возможности энергосбережения обеспечила научно обоснованная авторами данной статьи технология зимнего бетонирования, основанная на прерывном режиме тепловой обработки бетона с таким диапазоном температурного режима выдерживания который обеспечивает наибольшее (до 50%) энергосбережение при бетонировании конструкций призматической формы (рис. 1, в). Математическая формализация такого режима имеет вид:

Дополнительное энергосбережение обеспечено:

• нейтрализацией возможных ошибок в расчете электрической сети нагревателей своевременным их выключением при достижении максимального значения температуры бетона;

• предварительным нахождением оптимального значения температурного диапазона методом математического моделирования динамики температурного и прочностного полей в бетоне;

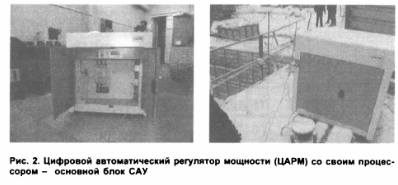

• учетом суточной динамики температуры воздуха, скорости и направления ветра (с помощью температурных датчиков на контакте опалубки с бетоном на всех гранях конструкции), а также за счет исключения человеческого фактора с помощью системы автоматического управления (САУ) тепловой обработкой на базе персонального компьютера, разработанной совместно НГАСУ (Сибстрин), Конструкторско- технологическим институтом вычислительной техники СО РАН и ООО “Евросити” (рис. 2).

Для расчетного обоснования оптимального температурного диапазона в НГАСУ (Сибстрин) разработан пакет программных продуктов:

• для фундаментных плит, одиночных буронабивных свай и буронабивных свай в составе типовых кустов с полезным использованием естественной тепловой энергии, аккумулированной в талой части фунта основания;

• для колонн и плит перекрытий в составе монолитного несущего каркаса жилых и гражданских зданий;

• для стен и сопрягаемых с ними плит перекрытий в монолитных зданиях;

• для стыков сборных железобетонных конструкций.

Как известно, нормативными требованиями операционного контроля не допускается превышение предельно допустимой скорости перестройки температурного поля после включения или выключения нагревателей. Такое превышение, с одной стороны, из-за разности коэффициента объемного расширения стальной арматуры и цементного камня приводит к необратимым изменениям структуры бетона (к деструктивным процессам), но, с другой стороны, в условиях строительного объекта невозможно проконтролировать скорость перестройки температурного поля во всех узлах объемной координатной сетки. Решить такую задачу можно двумя путями:

на стадии проектирования - с помощью пакета программных продуктов, разработанных в НГАСУ (Сибстрин) и позволяющих на основании прогноза управлять скоростью перестройки температурного поля в бетоне при характерных значениях температуры окружающего воздуха, например, -5, -10, -15, -20 и -25 °С;

на стадии производства зимних и железобетонных работ - с помощью САУ на базе персонального компьютера.

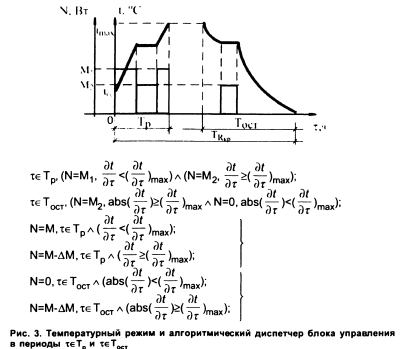

Вид температурного режима и алгоритмический диспетчер блока управления в периоды теТр и те Тост показаны на рис. 3.

Производственные испытания разработанного устройства для автоматического управления тепловой обработкой бетона на базе персонального компьютера подтвердили возможность энергосбережения до 50% при зимнем бетонировании конструкций призматической формы, а также мягкий характер температурного режима по сравнению с обычными методами зимнего бетонирования при гарантированном соблюдении температурных ограничений действующей нормативной базы. При этом наличие собственного процессора в ЦАРМ обеспечивает возможность автоматического режима управления (в температурном диапазоне (t,™,,, tmax) при заданной максимально допустимой скорости повышения или снижения температуры после соответственно включения и выключения нагревателей) при отключенном персональном компьютере (он необходим для ввода значений температурного диапазона и предельно допустимой скорости перестройки температурного поля до начала процесса тепловой обработки бетона и после ее окончания).

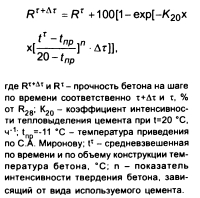

Анализ существующих методов расчета динамики набора прочности бетоном, выполненный В.И.Зубковым, позволил ему эти методы обобщить в виде экспоненциальной зависимости вида по С.А. Миронову; tT - средневзвешенная по времени и по объему конструкции температура бетона, °С; п - показатель интенсивности твердения бетона, зависящий от вида используемого цемента.

Исследования, проведенные авторами в производственных условиях, показали существенное рас- хождение результатов расчета прочности по приведенной выше формуле. Поэтому в НГАСУ (Сибстрин) разработана компьютерная аппроксимация экспериментальных номограмм ЦНИИОМТП [1], построенных на большом объеме экспериментальных исследований (при температурах 5-6СРС) и потому имеющих высокую достоверность получаемых результатов. Эта аппроксимация включена во все программные продукты НГАСУ (Сибстрин) и в программное обеспечение ЦАРМ.

Успешные испытания в производственных условиях экспериментального образца ЦАРМ с достижением существенного энергосбережения позволяют предположить целесообразность оснащения этим блоком серийно выпускаемых прогревочных трансформаторов (типа КТПТО-80-86Л/1 и др.). При этом по желанию строительных организаций границы оптимального температурного диапазона могут быть унифицированы для монолитных конструкций разного типа в зависимости от расчетного значения температуры воздуха.

Бетон и железобетон, 2006 №5